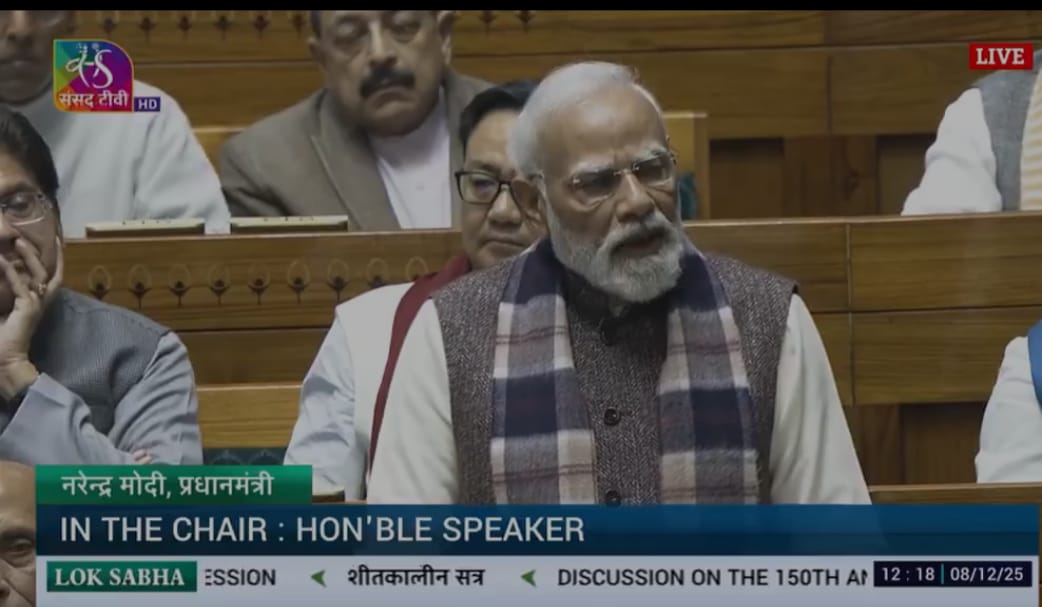

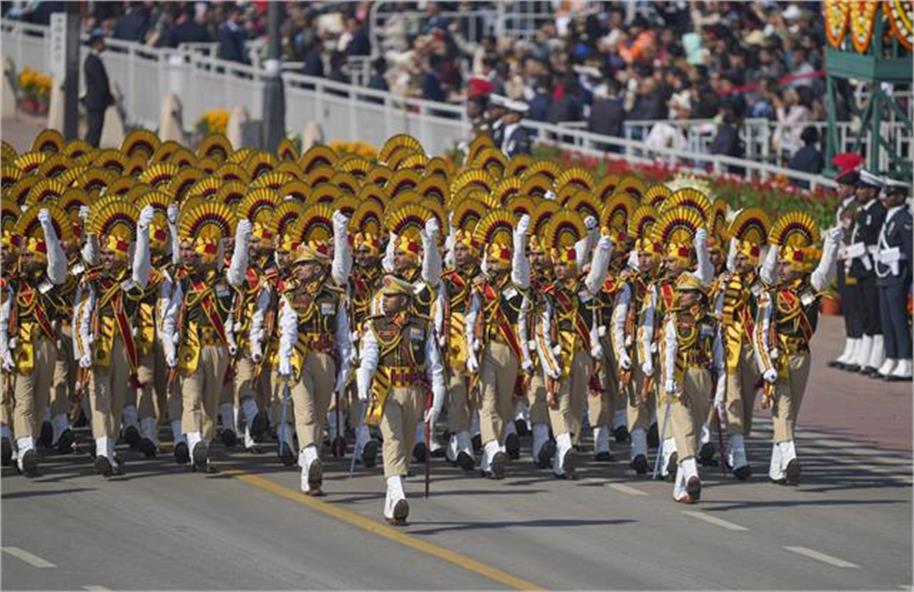

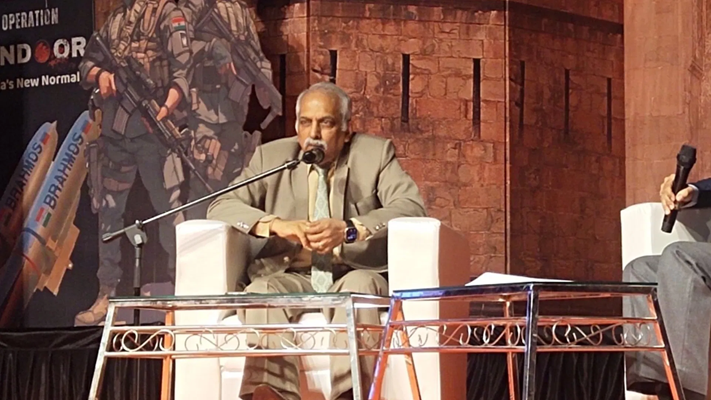

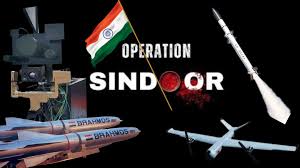

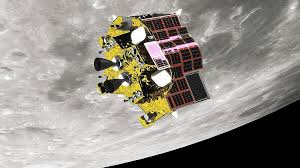

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ । भारत की सुरक्षा नीति इन दिनों एक नए मोड़ पर है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने “Technology Perspective Capability Roadmap” जारी किया है और साथ ही नौसेना ने 2035 तक 200 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों की योजना स्पष्ट की है। दोनों घटनाएँ मिलकर एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं कि भारत अब केवल आयातक नहीं, बल्कि वैश्विक रक्षा तकनीक और नौसैनिक शक्ति का निर्माता और प्रदर्शक बनने की राह पर है। साथ ही इससे दुश्मन देशों के होश उड़ना स्वाभाविक है।देखा जाये तो आज युद्ध का चरित्र बदल चुका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें, न्यूक्लियर-प्रोपल्शन जहाज़ और स्टेल्थ ड्रोन भविष्य के रणक्षेत्र को परिभाषित कर रहे हैं। भारत की सेनाएँ इस यथार्थ को स्वीकारते हुए दीर्घकालिक तैयारी कर रही हैं। थलसेना आधुनिक टैंकों की योजना बना रही है, वायुसेना उन्नत खुफिया प्रणालियों पर काम कर रही है और नौसेना ब्लू-वॉटर क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह समग्र दृष्टि दर्शाती है कि भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री और प्रौद्योगिकीय परिदृश्य में निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। जहां तक रक्षा मंत्रालय की ओर से आने वाले पंद्रह वर्षों के लिए जारी किये गये “Technology Perspective Capability Roadmap” की बात है तो आपको बता दें कि पहली नज़र में यह दस्तावेज़ एक तकनीकी सूची भर लगता है— जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टेल्थ ड्रोन, न्यूक्लियर-प्रोपल्शन युद्धपोत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हथियार प्रणालियाँ शामिल हैं। किंतु वस्तुतः यह केवल सूची नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टि है, जो बताती है कि भारत आने वाले दशकों में किस प्रकार अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण करना चाहता है।इस रोडमैप का सबसे बड़ा संदेश घरेलू रक्षा उद्योग को है। अब तक भारत की रक्षा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि देश की सामरिक स्वायत्तता हमेशा वैश्विक हथियार आपूर्तिकर्ताओं की शर्तों पर निर्भर रही। रोडमैप कहता है— अब यह सिलसिला बदलना होगा। इसमें कहा गया है कि निजी उद्योगों को अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश करना होगा। उत्पादन लाइनों को समयबद्ध तरीके से तैयार करना होगा। नई प्रौद्योगिकियों में दक्षता विकसित करनी होगी, ताकि भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता राष्ट्र बने।देखा जाये तो यह चुनौती कठिन है, किंतु अवसर अपार हैं। यदि घरेलू कंपनियाँ सरकार और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम करें तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, बल्कि रक्षा निर्यातक के रूप में भी उभर सकता है।देखा जाये तो “आत्मनिर्भरता” केवल नारा नहीं, बल्कि सामरिक आवश्यकता है। चीन अपनी सैन्य प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से निवेश कर रहा है। पाकिस्तान लगातार नए हथियार हासिल कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह संभव नहीं कि वह केवल विदेशी आयातों पर निर्भर रहे। आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का अर्थ है— युद्ध के समय किसी और पर निर्भर न रहना। अपने संसाधनों से अपनी सुरक्षा तय करना और वैश्विक हथियार बाज़ार में दबाव झेलने के बजाय स्वयं निर्णायक बनना।इसके अलावा, यह रोडमैप केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। रक्षा उद्योग का विस्तार रोजगार सृजन करेगा, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को अवसर देगा और विनिर्माण क्षेत्र को गति देगा। भारत के लिए यह रक्षा से परे एक औद्योगिक क्रांति का अवसर है।अब प्रश्न यह है कि इस महत्वाकांक्षी रोडमैप को वास्तविकता में कैसे बदला जाए? उत्तर यह है कि सरकार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त फंडिंग और कर प्रोत्साहन देने होंगे। DRDO जैसी संस्थाओं और निजी उद्योगों के बीच सहयोग को और गहरा करना होगा। साथ ही जहां आवश्यक हो, वहाँ ‘ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी’ के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ की जा सकती हैं, किंतु अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भरता ही होना चाहिए। इसके अलावा, भारत को रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप बनाना चाहिए, ताकि घरेलू उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लाभ मिले।वहीं नौसेना की बात करें तो आपको बता दें कि भारत आने वाले वर्षों में एक सशक्त और नेटवर्क आधारित “ब्लू वॉटर नेवी” (Blue-water Navy) खड़ी करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक भारतीय नौसेना के पास 200 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियाँ हों, जो न केवल विशाल समुद्री हितों की रक्षा कर सकें, बल्कि चीन–पाकिस्तान की मिलीजुली रणनीति से उत्पन्न चुनौतियों का भी सामना कर सकें। हम आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास लगभग 140 युद्धपोत हैं, जिनमें 17 डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ (ज्यादातर पुरानी) और दो एसएसबीएन (नाभिकीय क्षमता संपन्न पनडुब्बियाँ) शामिल हैं। साथ ही, नौसेना के पास 250 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर भी हैं।देशभर के शिपयार्ड्स में इस समय 55 बड़े और छोटे युद्धपोत निर्माणाधीन हैं, जिन पर लगभग 99,500 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। इसके अतिरिक्त, 74 और स्वदेशी जहाज़ों और पोतों के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपये की “आवश्यकता की स्वीकृति” (AoN) मिल चुकी है। इनमें 9 डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ, 7 अगली पीढ़ी के बहुउद्देश्यीय स्टेल्थ फ्रिगेट, 8 एंटी-सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट और 12 माइन-काउंटरमेज़र वेसल शामिल हैं।भविष्य की योजनाओं की बात करें तो आपको बता दें कि चार अगली पीढ़ी के 10,000 टन वज़न वाले डेस्ट्रॉयर चाहिए। स्वदेशी तकनीक से दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जो INS Vikrant के बाद INS Vikramaditya की जगह ले सके। साथ ही 2037 तक नौसेना की शक्ति 230 युद्धपोतों तक पहुँचाने का अनुमान है। हम आपको बता दें कि आज भारत उन चुनिंदा देशों (P5 के अतिरिक्त) में शामिल है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर और एसएसबीएन का डिज़ाइन, निर्माण और संचालन कर सकता है।देखा जाये तो जहाज़ निर्माण पर किया गया हर निवेश घरेलू अर्थव्यवस्था को 1.8 गुना तक प्रोत्साहन देता है। एक शिपयार्ड में सृजित एक नौकरी से पाँच से छह सहायक उद्योगों में रोजगार पैदा होता है। इस दृष्टि से नौसेना के विस्तार की परियोजनाएँ केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि औद्योगिक प्रगति का भी आधार हैं। हम आपको यह भी बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है, जिसके पास 370 युद्धपोत और पनडुब्बियाँ हैं। वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपने ठिकाने बढ़ा रहा है– जिबूती, कराची, ग्वादर और कंबोडिया का रियम इसका उदाहरण हैं।साथ ही, चीन पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं को भी मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान को अगले कुछ वर्षों में 8 हांगोर श्रेणी की डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ मिलेंगी, जिनमें “एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन” (AIP) प्रणाली होगी। इससे उसकी समुद्र-निषेध (Sea Denial) क्षमता में बड़ा इज़ाफा होगा। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि उसका पारंपरिक अंडरवाटर कॉम्बैट आर्म (पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा) घटता जा रहा है। फिलहाल छह नई डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों (AIP और क्रूज़ मिसाइल क्षमता से लैस) के निर्माण हेतु मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (MDL) और जर्मन कंपनी ThyssenKrupp के बीच वार्ताएँ जारी हैं। इसके अलावा तीन नई स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की परियोजना 32,000 करोड़ रुपये की लागत पर लंबित है।स्पष्ट है कि भारत आने वाले दशक में समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने जा रहा है। बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और हिंद महासागर में चीन–पाकिस्तान की सक्रियता के बीच, भारत का लक्ष्य केवल युद्धपोतों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर नौसेना तैयार करना है। यह न केवल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारत की वैश्विक सामरिक स्थिति को भी और सुदृढ़ बनाएगा।बहरहाल, आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। रक्षा मंत्रालय का रोडमैप और नौसेना की रणनीतिक योजनाएँ बताती हैं कि भारत ने यह अनिवार्यता पहचान ली है। आने वाले वर्षों में यह दिशा यदि ठोस कार्यान्वयन में बदली तो भारत की पहचान एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और तकनीकी दृष्टि से अग्रणी राष्ट्र के रूप में होगी।