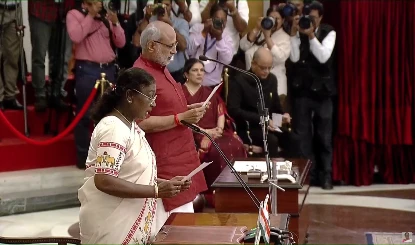

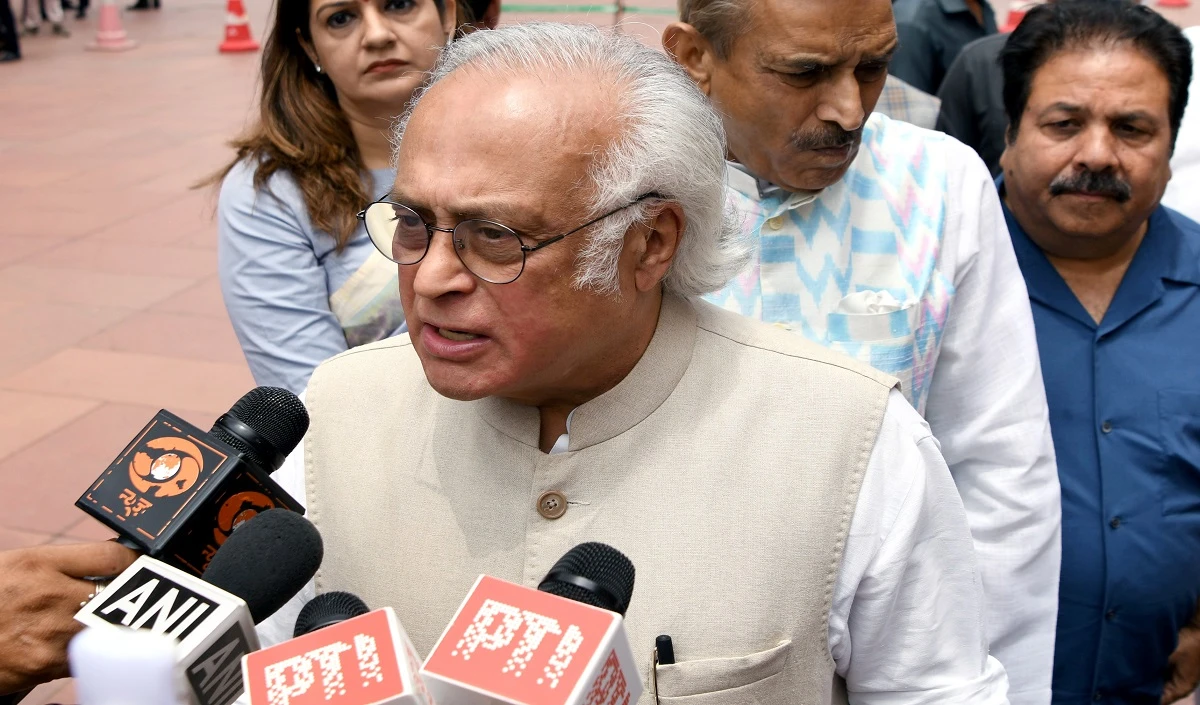

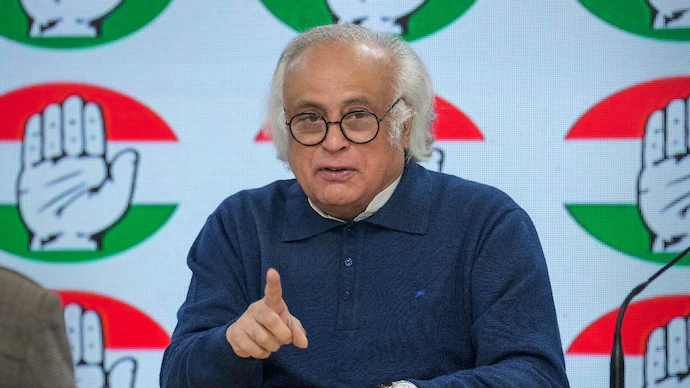

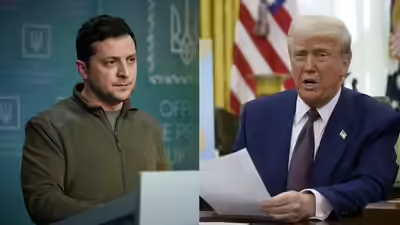

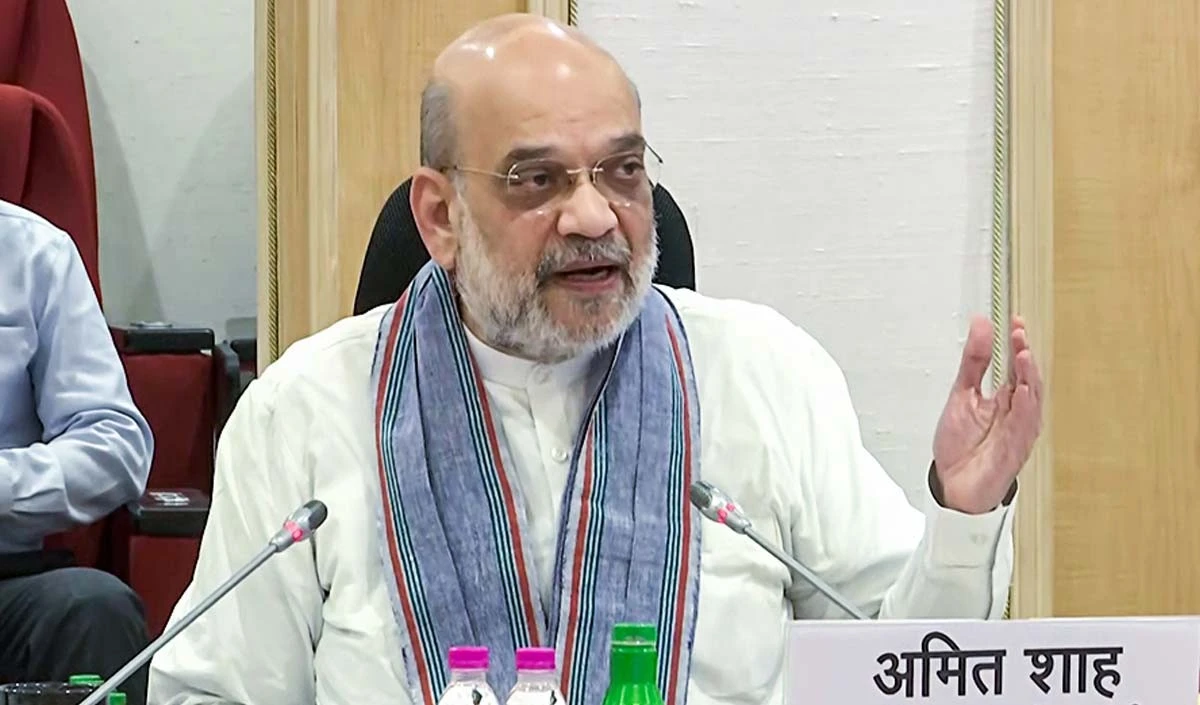

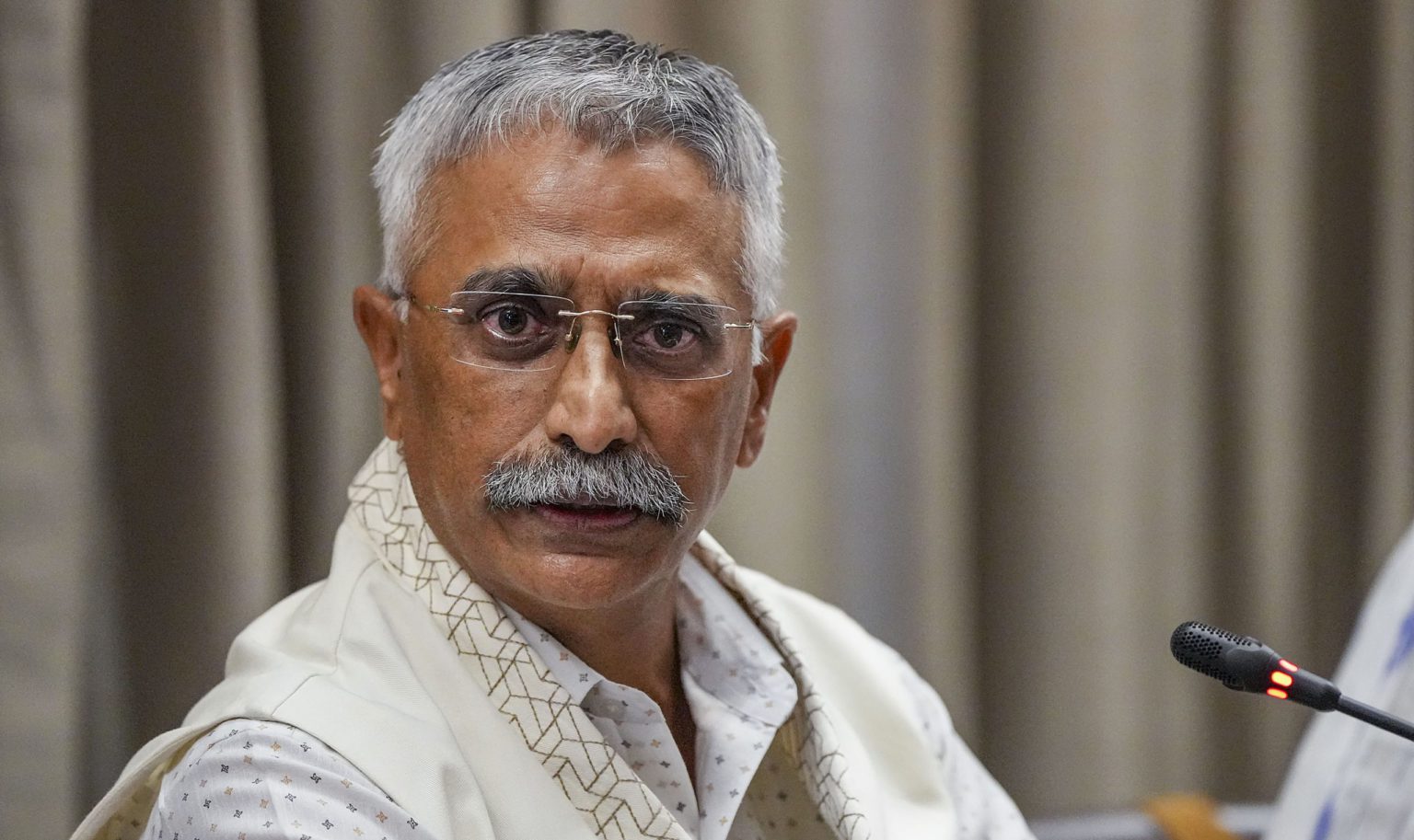

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ । चीन की विदेश नीति का सबसे बड़ा आधारभूत सिद्धांत “एक चीन” यानि One China Policy है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बीजिंग यह मानता है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है और किसी भी देश से अपेक्षा करता है कि वह इस स्थिति को मान्यता दे। चीन अपने सभी द्विपक्षीय संबंधों को इस बिंदु से जोड़कर देखता है। यही कारण है कि जब भी कोई शीर्ष चीनी नेता भारत आता है या कोई वार्ता होती है, चीन इस विषय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य उठाता है।इस समय भारत यात्रा पर आये चीनी विदेश मंत्री वांग यी की विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के बाद चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने यह दावा किया है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीन से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत मानता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। यह खबर अपने आप में संदिग्ध है, क्योंकि भारत ने आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। भारत की विदेश नीति ताइवान के मामले में हमेशा से रणनीतिक संतुलन पर आधारित रही है, जिसमें वह ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता, परंतु उसे चीन का हिस्सा कहने से भी बचता है।भारत ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रखता, लेकिन “भारत-ताइवान आर्थिक सहयोग”, “प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान” और “शैक्षिक संबंध” बहुत सक्रिय हैं। दोनों देशों के बीच India-Taipei Association और Taipei Economic and Cultural Center in India जैसी संस्थाएँ काम करती हैं। यह दिखाता है कि भारत “वन चाइना पॉलिसी” पर प्रत्यक्ष समर्थन देने की बजाय एक संतुलनकारी कूटनीति अपनाता है। साथ ही ताइवान की कंपनियाँ भारत में निवेश करती हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। वहीं बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ताइवान में पढ़ाई करते हैं।वहीं चीन का मानना है कि ताइवान उसका “अविभाज्य हिस्सा” है। हम आपको याद दिला दें कि 1949 में चीनी गृहयुद्ध के बाद राष्ट्रवादी सरकार (Kuomintang) ताइवान चली गई थी जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यभूमि (Mainland) चीन पर नियंत्रण पा लिया था। तब से ताइवान ने अपनी अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखी है, लेकिन चीन लगातार कहता आया है कि “पुनर्एकीकरण” उसका ऐतिहासिक और राष्ट्रीय लक्ष्य है। बीजिंग का तर्क है कि “वन चाइना सिद्धांत” अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से समर्थित है।देखा जाये तो चीन के दुष्प्रचार से उसका विरोधाभास भी स्पष्ट होता है। एक ओर वह भारत से विश्वास बहाली के उपायों की बात करता है, व्यापार और कूटनीति में सहयोग बढ़ाने की पेशकश करता है, वहीं दूसरी ओर सीमा पर तनाव बनाए रखता है और मीडिया प्रचार के जरिए यह दिखाने की कोशिश करता है कि भारत ने उसके रुख को मान लिया है। यह दुष्प्रचार न केवल भारत की विदेश नीति को चुनौती देता है, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर दबाव में लाने का प्रयास भी करता है।हम आपको बता दें कि भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से स्वतंत्र और संतुलित रही है। वह न तो ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, न ही चीन के दबाव में आकर उसे पूरी तरह चीन का हिस्सा कहता है। भारत के लिए यह विषय केवल चीन के साथ ही नहीं, बल्कि अमेरिका, जापान और अन्य लोकतांत्रिक साझेदारों के साथ उसके सामरिक संबंधों से भी जुड़ा है। आज की वैश्विक राजनीति में ताइवान का मुद्दा चीन-अमेरिका प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक बन चुका है और भारत इस संघर्ष में स्वयं को किसी एक खेमे में पूरी तरह नहीं बांधना चाहता।देखा जाये तो वांग यी की भारत यात्रा और उसके बाद शिन्हुआ का दुष्प्रचार यह बताता है कि चीन केवल संवाद से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि समानांतर रूप से सूचना युद्ध (Information Warfare) भी चलाता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी “रणनीतिक अस्पष्टता” को बनाए रखते हुए, ताइवान के साथ वास्तविक सहयोग बढ़ाए और चीन के गलत प्रचार का समय पर खंडन करे। भारत की नीति यही है कि ताइवान पर वह किसी का पक्ष नहीं लेगा, लेकिन चीन के दबाव में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को त्यागेगा भी नहीं। यही उसकी संतुलनकारी कूटनीति की मूल पहचान है।वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और चीन की यह वार्ता एक सकारात्मक संकेत है कि एशिया की दो बड़ी शक्तियाँ संवाद के रास्ते को बंद नहीं कर रही हैं। सहयोग की संभावनाएँ मौजूद हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। आने वाले वर्षों में यह देखा जाएगा कि क्या यह रिश्ते “रणनीतिक प्रतिस्पर्धा” की छाया से निकलकर “साझा विकास” की ओर बढ़ पाते हैं या नहीं।